拉丁文《北京纪事》

《真事隐:康熙废储与正史造谣》

孙立天 著

中华书局

孙立天先生的《真事隐:康熙废储与正史造谣》(以下简称《真事隐》)聚焦康熙两废太子以及雍正改写历史,用新出书的藏在欧洲的史料,为学界破解雍正继位之谜提供了新表露,是一部兼具学术性与故事性的佳作。康熙两次废储后,储位空悬,激励“九子夺嫡”,临了雍正凭康熙死前的口谕继位,颇具传说色调。这一段历史也因此激励了学界的平凡温和。自20世纪上半叶运转,孟森、王锺翰、吴秀良、杨启樵、庄吉发、冯尔康、杨珍、常建华等围绕这一段历史伸开了热烈的争论。

时于本日,酌量康熙立储与雍正继位之争的研究盘考,仍未尘埃落定。新近郑小悠、橘玄雅、夏天合著的《九王夺嫡》(山西东说念主民出书社)可谓这一领域的集大成者。三东说念主阐扬各自专长,在前东说念主研究的基础上,诈欺《实录》《起居注》等官修政书以及清宫档案等史料,仔细梳理、辨析了关系史实,以为雍正继位是其充分准备下“捡漏”的恶果,但是否正当,依然不知所以。他们以为,康熙一废太子(康熙四十七年,1708年)后,皇四子(雍正)以忠孝千里稳的面庞出现,且康熙身后,雍正诈欺年羹尧钳制皇十四子胤禵。这些事实的叙述,依然深受康熙《实录》等材料的影响。

这恰是《真事隐》之前的研究的缺憾之处。由于雍正挑升志地殉国关系档案,故清朝官方编纂的《实录》等文件,即本书的“正史”,依然是研究康熙废储不能或缺的史料。又因为这些“正史”系当事东说念主雍正天子亲身操刀改定,故研究者堕入材料不能信但又不得毋庸的窘境。在此窘境下,未被剪辑过的清朝以及域外文件显得相配罕有。研究者们也曾充分挖掘清朝档案以及朝鲜、西方布道士的记录,并与“正史”对照分析。关联词由于史料终端,康熙废储及后续的雍正继位这一段历史依然众说纷纭。在这么的配景下,新史料的发现就显得尤为要津。

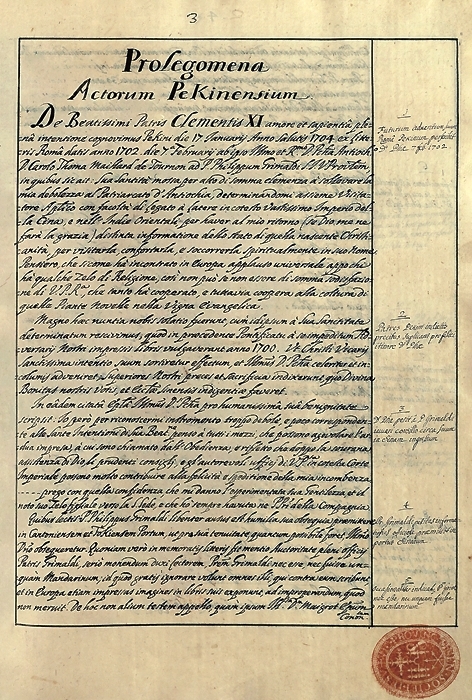

《真事隐》的最大捷利之处就在于史料上的冲突。全书以德国东说念主纪理安神父在第一次废太子前跋文载的《北京纪事》为中枢史料。在那时中西来回的寰球化大配景下,一些欧好意思东说念主与康熙关系密切,不少东说念主享有进出内廷的特权,与康熙以及包括无边皇子在内的满洲显耀王人设立了精致的关系。《北京纪事》的记录者纪理安就归康熙的内政府惩处。他得当匡助康熙在北京蚕池口隔邻设立了一间皇家玻璃厂,那时还有法国派来的工匠率领技艺,这么很快就使中国的玻璃烧制技艺到达了寰球一活水平。频频进出清宫内廷的纪理安用拉丁文写下的《北京纪事》中,有康熙废储等宫廷见闻。本书援用的内容在1709年头寄往罗马,那时分废太子胤礽尚未复立,更不知说念皇四子会继位。这些记录王人是纪理安的及时见闻,莫得经事后期加工,这与雍正继位后刻意调动的康熙朝《实录》等材料酿成了显然对比。

《真事隐》在第一章对布道士以及全书中枢史料《北京纪事》进行配景铺陈后,在第二章至第四章层层鼓动地分析了康熙一废太子及随之激励的夺嫡之争。这三章是全书最有学术价值的部分,亦然新史料大放光彩、提供别样叙事的部分。个东说念主以为,《真事隐》在史实层面的学术孝敬主要有二:一是康熙帝将“武”视作挑选储君的圭臬;二是康熙帝第一次废太子之后,皇四子是挑起储位之争的元凶。这两件事情,王人对雍正声誉无益,王人揭示了他将真事隐去的动机。

雍正朝纂修的康熙朝《实录》中天然莫得这些。曩昔研究者们依据“正史”看到的是,1708年11月,太子被废后,皇宗子胤禔向康熙推选皇八子胤禩,并称算命先生张明德给皇八子看过相,由此激励了张明德案,皇十四子也受遭灾且被鞭责。但在纪理安的笔下,将算命先生张明德带入显耀圈的东说念主是皇四子,将张明德给皇八子相面举报到康熙那儿的亦然皇四子,临了被打的照旧皇四子。从《实录》等文件启程,咱们看不到这些。雍正隐去了对我方不利的信息,只可让皇宗子充任举报东说念主,并制造出皇宗子、皇八子、皇十四子等东说念主合股的印象。

若以“武”当作储君彩选圭臬,用作家的话说,皇四子“恰是一众皇子中垫底之东说念主”。正因如斯,雍正帝奋力但愿后东说念主敬佩,康熙晚年偏疼特性酣畅之东说念主。梓里们见到的“正史”,从来莫得说起康熙采纳储君时曾有过“武”的圭臬。正巧相背,受雍正话语的影响,后世史学家王人敬佩,酣畅、不结党才是康熙的立储圭臬。在《实录》等文件中,雍正便是这么的形象。雍正以致自称,在藩邸时“不交结一东说念主,不与闻一事”(第343页)。关联词,正如作家所揭示的,这亦然雍正的自我建构,他不是那种不闻一事之东说念主。

{jz:field.toptypename/}与雍正帝酿成显然对比的,是他的胞弟皇十四子胤禵。作家提到,胤禵因为以抚无边将军的身份领兵出征,故成为诸多东说念主心中异日的储君(第304-306页)。作家在临了一章,花了大王人文字描画胤禵的挫折进度及当中的东说念主际来回,相配是与年羹尧的来回。作家进而论及,因为雍正需要隐去康熙择储君时“武”的圭臬,故而造谣康熙晚年以及雍正即位之初胤禵与年羹尧的关系,并刻意淡化胤禵在领兵中的地位与作用。雍正在即位的时分诈欺年羹尧终止胤禵作乱的信息,也就由此建构出来(第334-335页)。而这些造谣,王人是为了不让后世知说念康熙立储时曾有过“武”的圭臬。

行文至此,康熙要立胤禵为太子、雍正犯科继位的论断就呼之欲出。关联词,就在通盘这个词论断只差临了临门一脚之际,全书中道而止:尽管充满各式或明或暗的指示,作家恒久莫得正面暗示雍正犯科继位。这种把弓拉满却不射箭的写法,一方面让读者觉快余味无穷,留住深深的缺憾,另一方面又不错看出作家论证之严谨。《真事隐》的学术价值并不在于能否为雍恰是否正当继位的争论画上句号(事实上作家恒久莫得正面叙述这一主题),而是告诉咱们雍正怎么隐去不利于我方的真相,造谣历史。

全书最值得学界进一步探究的发现,是康熙立储时“武”的圭臬。若是作家叙述正确的话,那么这一圭臬有可能是雍正犯科继位的笔据。天然,康熙也可能改变立储圭臬,最终采纳在“武”上垫底的皇四子。清朝之前,不少朝代在第二代、三代天子继位的时分,国度计策王人有一个从武到文的回荡。康熙末命立皇四子为储君是否有计策从武到文的转向商量,值得学界深究。

尽善尽好意思,书中有些叙述,未能劝服议论东说念主。举例,作家估量,纪理安看见的废黜太子的诏书莫得太子谋反等内容,诏书中所列太子的问题不是太子罕见的。但是《大清诏令》卷八(收入《续修四库全书》)中废太子诏书的文字,最为要津之处与《实录》所载诏书中的文字同样,王人有“近复有靠拢幔城,轻视考查,中怀叵测之状”字样。天然随后王人提到这可能是胤礽成疾导致,但“靠拢幔城,轻视考查,中怀叵测”如实访佛谋反之举。天然,作家引述康熙与李光地的对话,标明康熙也认同太子“直为鬼物所戏耳”(第44页)。换言之,诏书内部有谋反之举,但也有成疾的遁词,时东说念主也不错不信太子真有谋反之举。

《真事隐》并不管断部分,作家消费大王人元气心灵写了一篇引东说念主深念念的《跋》。作家写说念:雍正的“相配之处是他在践诺的空间中坐稳皇位后,还非要在历史的空间中再赢一次”“平正地说,雍正对历史的编撰很成功。”在临了一页,作家写说念,当事东说念主的记挂终将隐没,唯有文字方可流传。内容情况是,成功者在践诺中赢一次后,还想在历史空间中再赢一次才是常态。而雍正造谣的“正史”,早就遭到历史学家的怀疑,是一个失败的造谣事例。进而言之,雍正天子改得了“正史”,但改不了芸芸众生的悠悠之口。从清朝到民国,雍正在民间的口碑一直王人不好。这种不好的口碑,独处于“正史”叙事除外,在民间流传于今,且理论的风评也不错变成文字流传到异日。

此外,本书编校质地上乘,但依然偶有表述不妥之处以及笔误。举例,作家在论证雍正帝怀疑皇三子与皇八子同谋时,援用了雍正帝“我方叙述的康熙牺牲当天晚上他看到的情况”,当中的“皇上令其(注:皇三子)惩处内事”字样,显着不是雍正的平直表述。查谨防(第402页,《世宗宪天子上谕旗务议覆》卷8)可知,这段文字系臣子转述雍正的话。再如,天坛距离畅春园约20公里,一个来恢复该是40公里,而书中误写为80公里(第10页)。作家还提到,1735年,“有官员上书雍正”,称汪景祺的东说念主头挂在闹市,有碍不雅瞻,“央求取下掩埋”(第153页)。查所引奏折日历为雍正十三年十月二十九日,那时分雍正也曾死了,故书中“上书雍正”当改为“上书乾隆”。

这些笔误或不严谨的表述,虽一定程度上影响本书的严谨性,但不影响全体论证。让东说念主钦佩的是,《真事隐》一书史料新颖,题材一流,极富诱骗力。全书结构严谨,逻辑严实,话语平实,豪阔感染力,阅读体验愉悦。即便第五、六、七章的内容,从论证的角度来看,略显枝蔓,但因为文笔簇新,读起来莫得隐约感。作产品有高妙的叙事与分析智商,敬佩非历史专科的读者也能感受到文笔的优好意思率领、叙事的悠悠忘返以及史学论证身手的小巧,而专科读者能感受到寰球化视角下中国史研究的罕见魔力。

(作家:胡祥雨,系中国东说念主民大学清史研究所培植)

备案号:

备案号: